RPiを購入したころにRaspBMC(RPi用XBMC)を使ってみましたが、

当時はあまり有効な使い方を思いつきませんでした。

しか~し!最近、知ったのですがRaspBMCってリモートコントロールできるんですね!(;゜ロ゜)

リモートコントロールできるなら使い道がありそうです。

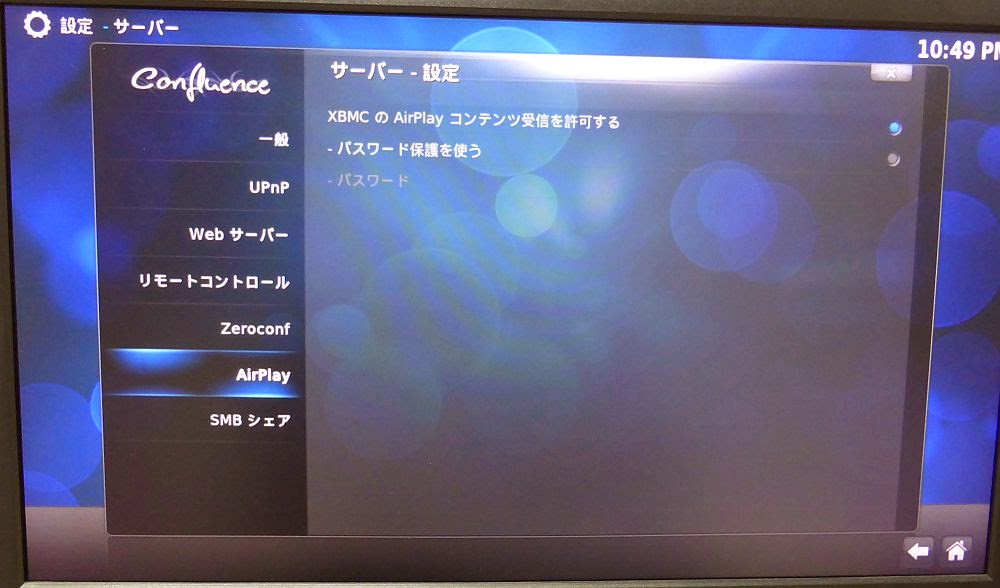

でも、個人的に便利に思う機能はデフォルトOFFになっていました。

以下のようにAirplay、UPnPの機能をONにできます。

AirplayをONにするとiTunesやiPodから出力先をRaspBMCにすることができます。

でも残念なことにRaspBMCでAirplayは少々不安定なようです。

また、UPnP関係の機能をONにするとRaspBMCをDMRにすることができるようです。

Windows8から「Play To」で動画や音楽ファイルをRaspBMCで再生させることができます。

MPEG2ライセンスを購入してRaspBMCに設定しておけば、TSファイルもスムーズに再生可能でした。しかし、途中で解像度が変わるような物はダメですね。解像度が変わるタイミングで映像が止まってしまいます。こういうファイルはTsSplitterなどで切り出しておく必要がありますね。

Raspberry Pi で音楽ファイルのリモート再生 Windows8[Play To]編

Windows8でwavファイルを右クリックすると「Play To」という見慣れないメニューがあるのに気付きました。

マウスカーソルを合わせてみるとAVアンプの名前が表示されるではないですか!(;゜ロ゜)

これはリモート再生の類かなと思って調べてみると、やはりそのようです。

どうもDMRに対応したDLNA機器をネットワークに繋いでると表示されるみたい。

もしや...RaspberryPi(以下RPi)使えばDLNA非対応な自宅TVをDMRのようにできちゃうかも!

ってことで、まずは簡単に実現可能な音楽ファイルの再生をやってみました。

以下のHPの手順で GMediaRenderer をインストールします。

これだけでAndroidアプリのUPnPlayなどで、Andtoid内とかDLNAサーバ上の音楽ファイルをRPiでリモート再生できます。

Windows上の「Play To」を使えるようにするには以下のHPの通りにします。

そうすると以下の画像のように「Play To」からRPiを選択できちゃいます。

ただ、少々問題がありますね。

・曲の頭1秒ほど再生されない場合がある。(1曲目は100%再現!?)

・WindowsMediaPlayerのプレイリストの再生はうまくいかない。

・たまに不安定になる。

・たまに不安定になる。

上記以外は特に問題なさそうです。wav、Apple Losseless、iTunes購入曲、AmazonMP3購入曲なども再生できました。

ffmpegの-ssオプションの位置

自宅の録画&動画ファイル管理Webアプリで60秒スキップなどを実装したいな~と思いました。

PCからの再生だとパワーあるのでVLCでTSファイルをそのまま再生していますが、

Androidタブレットだとパワー不足のためスムーズに再生できません。

ので、h264にリアルタイムエンコードしながらタブレットに送っています。

PCで再生の場合(TSファイルをそのまま送信)、VLCでシークバーを動かすと

HTTPリクエストヘッダーに「nバイト目から送ってくれ」みたいな情報を付けてくれます。

しかし、Andoridだとエンコードしながらなので難しいんですよね。

仕方ないので、簡単な動画再生Andoridアプリを作成し、再生秒数をカウントしておき、

スキップボタン押すとスキップしたい秒数を足して「先頭からn秒後からエンコードしてくれ」

という方式にしました。

最初はffmpegのオプションを以下のようにしました。

PCからの再生だとパワーあるのでVLCでTSファイルをそのまま再生していますが、

Androidタブレットだとパワー不足のためスムーズに再生できません。

ので、h264にリアルタイムエンコードしながらタブレットに送っています。

PCで再生の場合(TSファイルをそのまま送信)、VLCでシークバーを動かすと

HTTPリクエストヘッダーに「nバイト目から送ってくれ」みたいな情報を付けてくれます。

しかし、Andoridだとエンコードしながらなので難しいんですよね。

仕方ないので、簡単な動画再生Andoridアプリを作成し、再生秒数をカウントしておき、

スキップボタン押すとスキップしたい秒数を足して「先頭からn秒後からエンコードしてくれ」

という方式にしました。

最初はffmpegのオプションを以下のようにしました。

ffmpeg.exe -i インプットファイル名 -f flv -acodec libvo_aacenc -vcodec h264 -s 1280x720 -b 1500k -ss 60 -threads 4 -loglevel quiet pipe:1

これだと指定位置からのエンコード開始がものすごく遅い...(;´д⊂)

どうもエンコードしながら60秒の位置まで来たら出力開始しているようです。

Google先生に聞いてみると-ssオプションは位置によってパフォーマンスが結構変わるとのこと!

次は以下のようにしてみました。

ffmpeg.exe -ss 60 -i インプットファイル名 -f flv -acodec libvo_aacenc -vcodec h264 -s 1280x720 -b 1500k -threads 4 -loglevel quiet pipe:1

これだと、シークが一瞬で終わってくれて、60秒の位置からエンコード開始してくれます。

実際にプレイヤー側で再生、スキップしてみても問題ないパフォーマンスが出てくれました。('∇')

ZOTAC ZTGTX770-2GD5R01 購入

今週末からFF14オープンβが始まるため、新しいVGA買ってきました。

買ったのは ZOTAC ZTGTX770-2GD5R01

GTX770で一番安いと思われるVGAです。

秋葉原のツクモで 39980円-500円引きクーポンで、39480円で購入~

さっそく開封~(=゜ω゜)ノ

今まで使っていたGTX285は補助電源コネクタが6pin+6pinでしたが、

このGTX770は8pin+6pinですね...

でも、私が使用している電源には以下のような6pin=>8pin変換ケーブルが付属しているので、

これを使えば問題なし!ヽ( ´ー`)ノ

ZOTACというメーカーは初めてで少々不安だったんだけど、今のところ問題なく安定動作しています。一番気になっていたのはファンの騒音でしたが、これも問題ないですね。アイドル時は全く気にならないレベル。負荷がかかると変なうねり音が出てきますが、ゲームなどをしている時は効果音・BGMでかき消されるレベルです。

買ったのは ZOTAC ZTGTX770-2GD5R01

GTX770で一番安いと思われるVGAです。

秋葉原のツクモで 39980円-500円引きクーポンで、39480円で購入~

さっそく開封~(=゜ω゜)ノ

今まで使っていたGTX285は補助電源コネクタが6pin+6pinでしたが、

このGTX770は8pin+6pinですね...

でも、私が使用している電源には以下のような6pin=>8pin変換ケーブルが付属しているので、

これを使えば問題なし!ヽ( ´ー`)ノ

ZOTACというメーカーは初めてで少々不安だったんだけど、今のところ問題なく安定動作しています。一番気になっていたのはファンの騒音でしたが、これも問題ないですね。アイドル時は全く気にならないレベル。負荷がかかると変なうねり音が出てきますが、ゲームなどをしている時は効果音・BGMでかき消されるレベルです。

ので、騒音に関しては全然気にしなくていいです。

爆音だったGTX285に比べればすごい進化ですな~ ( ̄□ ̄)

アイドル時は以下のような感じで、動作周波数が落とされています。

その分、ファンの回転数も低く温度も抑えられていますね。

FF14ベンチ動作時は以下のような感じ。

それなりに各値上昇してますな。

FF14ベンチのスコアは以下のようになりました。

FF14ベンチ動作時は以下のような感じ。

それなりに各値上昇してますな。

実際のゲームでは60fpsに抑えられるので、ここまで上がらないと思われます。

PC電源連動タップ TAP-RE27MN

録画用PCのHDDが足りなくなってきた~(;´д`)

HDDって50%切ると急に不安になってきますよね(笑

まぁ、データを整理すればいいんだけどね...めんどくさい!(・∀・)

ってなわけで増設したいのですが、既にSATA端子は埋まってるしなぁ...

他の手軽な増設方法はUSB-HDDですが、電源連動のケース買わないといけないし、

HDD1個増設のたびに追加するのもなぁ...

と思ってるうちに円安になってきたので、1月のうちに3TB HDDだけは早めに確保!

で、秋葉原うろうろしていると、3.5インチHDDを2台搭載可能なUSB-HDDケースが

3000円以下の特価であったので購入~

3TB HDDは1台の予定でしたが、このケース買ったので、3TB HDDを追加購入~

でも、これは電源連動には対応していないんですよね。

今すぐHDD容量が足らなくなるわけではないので、今まで放置状態に...

そんな時、こんなのを見つけました!

サンワサプライ PC電源連動タップ なんて製品あったんですね~知りませんでした。

早速セットアップ~

パソコン用コンセントには当たり前ですが録画PCを、

パソコン用コンセントには当たり前ですが録画PCを、

連動コンセントにはUSB-HDDケースを繋いでます。

非連動コンセントには常に電気が流れているので、まぁ適当に何でも繋いでよいかと思います。

ちなみにUSB-HDDのほうはHDDむき出し状態で使用~

まずは説明書に従って感度設定~

録画PCの場合は電源OFFにはしないので、説明書の電源OFFの箇所はスリープに読み替えて設定します。

感度設定終わったら、動作確認~!

うまく動作しているようです。

OFF時はほぼ同時にOFFになり、ON時は2、3秒遅れてONになってますね。

うまく動作しているようです。

OFF時はほぼ同時にOFFになり、ON時は2、3秒遅れてONになってますね。

ON・OFF時にカチッって音が鳴っているので、リレーでも入っているのかな。

いつまで持つかは使ってみないと、何とも言えないですね。

実際に録画までうまくいくかは試していません。

4月からのアニメ録画で試してみようと思います。

※2014年8月現在、録画・再生ともに問題なく動作中~('∇')

ここでもう一つネタを紹介~

実はこのタップ2個購入しています。

いつまで持つかは使ってみないと、何とも言えないですね。

実際に録画までうまくいくかは試していません。

4月からのアニメ録画で試してみようと思います。

※2014年8月現在、録画・再生ともに問題なく動作中~('∇')

ここでもう一つネタを紹介~

実はこのタップ2個購入しています。

Amazonのレヴューを見ていると、この電源連動タップは保証外ですがPCでなくても使えるようです。

ので、私も前々から不便に思っていた事に使ってみようと思います。

それはAVアンプとサブウーファーの電源連動です。

このPC電源連動タップは

電源ON時、100mA以上

電源OFF時、900mA以下

のPCで使えるようです。

AVアンプの消費電力はPCとだいたい同じ60W前後なので使えそうですよね。

昔のYAMAHA AVアンプは電源連動ACコンセントが付いていたのですが

去年買い換えた YAMAHA RX-A3010、RX-A1010 には付いてないんですよね~(>_<)

安い集中スイッチの付いたタップだと、買ってきたばかりなのに

スイッチ入れたとたん壊れるしで、不便に思ってたんですわ~

さっそく使ってみましたが、うまく連動できました!(´∀`)

PC用コンセントにAVアンプ、

連動コンセントにスイッチON状態のサブウーファー、

非連動にはPS3、プロジェクター、無線LANコンバータ

を繋いでいます。

これで以前のようにアンプのスイッチだけでサブウーファーもON・OFFできちゃいます。

TOKYO MX テレビ チャンネル番号変更

最近、PT2によるTOKYO MXの録画失敗が連続しています。

最初のうちはブロックノイズがひどいけど再生は出来ていました。

まぁ、見られた物ではないですが...(;´д`)

しまいには再生さえ出来ない状態に...

「これは明らかに何かおかしい!」と思い調べることにしました。

TVでTOKYO MXを映してみると特に問題なし。

まぁ、TVのほうは元から問題なかったんですけどね~(´・ω・`)

で、録画プログラムで録画してみると...真っ暗!(>_<)

むぅ~TVで映っていて、PCで録画できないっておかしいですね~

そこでPCのPT2用 TV表示ソフトTVTest で表示すると、問題なく映ります!(´~`)

何でだろう~と、よくよく見てみると...

チャンネル番号が変わっている!

前まではチャンネル番号7だったのが3になっていますね。

Google先生に聞いて見ると東京タワーからスカイツリーへの移行で

旧チャンネルのほうは電波を徐々に弱めているそうです。

そういうことだったんですね~単純な原因で無事解決してよかった。(´∀`)

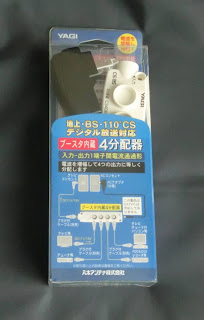

...ブースター内蔵分配機いらなかったな...(´・ω・`)

TOKYO MXは前からまれにブロックノイズ出てたし、まぁ~いっか、

付けてて損はしないでしょう。

最初のうちはブロックノイズがひどいけど再生は出来ていました。

まぁ、見られた物ではないですが...(;´д`)

しまいには再生さえ出来ない状態に...

「これは明らかに何かおかしい!」と思い調べることにしました。

私の部屋だけで3分配しているので信号が減衰しすぎてるのかな~と思い、

TVでTOKYO MXを映してみると特に問題なし。

まぁ、TVのほうは元から問題なかったんですけどね~(´・ω・`)

で、録画プログラムで録画してみると...真っ暗!(>_<)

むぅ~TVで映っていて、PCで録画できないっておかしいですね~

そこでPCのPT2用 TV表示ソフトTVTest で表示すると、問題なく映ります!(´~`)

何でだろう~と、よくよく見てみると...

チャンネル番号が変わっている!

前まではチャンネル番号7だったのが3になっていますね。

Google先生に聞いて見ると東京タワーからスカイツリーへの移行で

旧チャンネルのほうは電波を徐々に弱めているそうです。

そういうことだったんですね~単純な原因で無事解決してよかった。(´∀`)

...ブースター内蔵分配機いらなかったな...(´・ω・`)

TOKYO MXは前からまれにブロックノイズ出てたし、まぁ~いっか、

付けてて損はしないでしょう。

MediaTombでオーディオファイル共有

掲示板でRX-A3010でLinux共有フォルダ内の音楽ファイルが

再生出来ないというスレを見てレスしたので、

その時の調査記録です。

RX-A3010は別の部屋にあり、動かすのが面倒なのでRX-A1010で試してます。

おそらく共有フォルダというのはWindows共有フォルダではなく、

DLNAの共有フォルダの事なんだろうと思われます。

AVアンプでDLNAなんて使ったことなかったので、

まずは Windows7、PS3 Media Server、RX-A1010の組み合わせで試してみます。

問題なく再生されますね。

でも、トランスコードがかかっているようです...まぁ、いっか(´_ゝ`)

次に本題のLinuxで試します。

1ヶ月ほど前 RaspberryPi に MediaTomb をインストールしてたので、これで試します。

が!

WebUIを使って共有フォルダを設定しようとしたらアクセスできません!( ̄~ ̄;)

当時変な風にインストールしたので設定が不完全なのかも知れない...

いろいろ試した結果、/etc/mediatomb/config.xml の <server> の次行に <port>49152</port> を追加すれば

http://192.168.xxx.xxx:49152

でアクセスできるようになりました。

それじゃ再生してみようってことで、wavファイルを RaspberryPi 転送して

再生!

...できない!

う~ん、何か設定いるんですかね...(;´д`)

Google先生に聞いてみましたが、特に有効な情報は見つからず...

しかたないので他のフォーマットを試してみるために mp3 を転送してみました。

そしたら認識、再生できました。

ふ~む、うまくMediaTombが認識した場合はDLNAクライアントからは

Audioフォルダが見えるようになるようです。

ってことは、wavはMediaTombに追加時にオーディオファイルとは認識されなかったのかな?

ふむ、そうなると経験と勘からwavファイルのヘッダーの微妙な違いで認識してないと思い、

ffmpegで

ffmpeg -i 入力ファイル.wav 出力ファイル.wav

としてみました。変換時間は一瞬です。50MBのwavでも1秒かかってないかな。

こうするとヘッダー部分が少し変わって、10バイトほどファイルサイズも小さくなってました。

このファイルを RaspberryPi に転送してみると...

うまく認識、再生出来ました!(´―`)

おそらくトランスコード設定してれば元のWAVファイルでも再生できた気はしますが、

ロースペックな RaspberryPi でトランスコードはないわなぁ~(´~`)

プリントサーバー

プリントサーバを構築しようと思って注文した

RaspberryPi の2台目が12月半ばに届いたので挑戦してみました。

まずは RaspberryPi をいろいろ設定ですね。

OSは起動が速いらしい Arch Linux ARM を試してみます。

やっぱり普通に Raspbian wheezy を使用することにしました。

使用したイメージは 2012-12-16-wheezy-raspbian.zip です。

この前買い換えた無線LAN親機 WZR-450HP に運良くプリントサーバー機能が

RaspberryPi の2台目が12月半ばに届いたので挑戦してみました。

まずは RaspberryPi をいろいろ設定ですね。

確かに速いですね~ Raspbian wheezy より速いです。

10~15秒ほどでログインプロンプトが表示されます。

でも、wheezy とはディストリビューションが違うようで

今までの知識が役に立たない...

また、かなりコンパクトなディストリビューションみたいで、gcc も入ってない。

raspi-config のようなツールも始めから入ってないようです。

設定に時間かかりそうなので Arch Linux ARM はまた今度ってことで...(;´д`)

やっぱり普通に Raspbian wheezy を使用することにしました。

起動すると ntpd が警告を出している!?

pulseaudio で警告が出ているようなので pulseaudio を起動しないようにしました。

pulseaudio で警告が出ているようなので pulseaudio を起動しないようにしました。

USBに複合機 Canon MP500 挿すと反応はしているようです。

で、Samba、cupsをインストール設定~

Windowsからテストページ印刷、テキストエディタから印刷まではうまくいきましたが

一部のアプリからは印刷できませんでした。

ここまでで、ずいぶん時間をかけたので、RaspberryPi でプリントサーバは諦めちゃいました。

この前買い換えた無線LAN親機 WZR-450HP に運良くプリントサーバー機能が

付いていたので、こちらを使うことにしました。

しかし、親機USBにプリンタを挿すだけでは機能しないようです。

マニュアル掲載のページを見ても簡易マニュアルが5つあるだけ...

が、よくよく見てみると「次へ」という文字が...

次のページあったんかい(>_<)

15件ほどなら1ページに表示すればいいのに~ヽ( ̄皿 ̄)ノ

で、詳細なマニュアルによると、専用のツールを使用するようです。

マニュアルと同じページにあるデバイスサーバー設定ツールをダウンロードして

使ってみるとWindowsがプリンタを認識します。

こちらだと、Samba+cupsで印刷できなかったアプリでも印刷できました。

Androidタブレット お風呂で動画再生

前回までで、リアルタイムでAT300で再生可能、かつ、ストリーミング可能なファイルに変換し、

出力する必要がある~ってことがわかりました。

東芝AT300がどの程度のスペックかと言いますと。

Tegra2 1GHz

メモリ 1GB

画面解像度 1280×800

再生可能動画 H263、H264、MPEG-4、WMV

まずはストリーミング再生可能なAndroidアプリが必要ですね。

幾つか試してみたら MX動画プレイヤー がいい感じでした。

ので、これを使います。

もちろん、このアプリでもソフトウェア再生だとカクカクなので、

ハードウェア再生できるように設定しておきます。

サーバーは以下の機能だけ持たせます。

・ファイルの一覧表示

・ffmpegで変換したデータをレスポンスとして出力

私がお風呂で見るだけなので、これで十分ですな。

mp4ファイルなどは作成時にファイルシークが必要で、

ストリーミングには使えません。

ので、出力するファイル形式は FLV、映像は H264、音声は AAC にしました。

ffmpegはこちらのを使用。

http://blog.k-tai-douga.com/article/60762366.html

ファイルの選択はブラウザで行います。

さてと、これで再生出来るところまで出来上がりました。

あとはAT300を風呂にどうやって持ち込むかですね。

防水タブレット買った方が手っ取り早い気がする...(;´д`)

とりあえずジップロックもどきに入れて、お風呂に持ち込んでみました。

環境は以下の通り。

サーバ:AMD PhenomII X6 1090T (3.2GHz)、メモリ8G、

無線LAN:11n

クライアント:東芝AT300

普通に再生出来ますね。

画質も十分、ブロックノイズもほとんど出ないです。

ただ、濡れた手だとタッチパネルの反応がイマイチですね。

しかも、本体が冷たいまま持ち込んだためか、中が湿っていて本体に水滴が...

やっぱ防水タブレット買うかなぁ~( ̄~ ̄;)

出力する必要がある~ってことがわかりました。

東芝AT300がどの程度のスペックかと言いますと。

Tegra2 1GHz

メモリ 1GB

画面解像度 1280×800

再生可能動画 H263、H264、MPEG-4、WMV

まずはストリーミング再生可能なAndroidアプリが必要ですね。

幾つか試してみたら MX動画プレイヤー がいい感じでした。

ので、これを使います。

もちろん、このアプリでもソフトウェア再生だとカクカクなので、

ハードウェア再生できるように設定しておきます。

サーバーは以下の機能だけ持たせます。

・ファイルの一覧表示

・ffmpegで変換したデータをレスポンスとして出力

私がお風呂で見るだけなので、これで十分ですな。

mp4ファイルなどは作成時にファイルシークが必要で、

ストリーミングには使えません。

ので、出力するファイル形式は FLV、映像は H264、音声は AAC にしました。

ffmpegはこちらのを使用。

http://blog.k-tai-douga.com/article/60762366.html

ファイルの選択はブラウザで行います。

動画のリンクをクリックして、MX動画プレイヤーを選び再生します。

さてと、これで再生出来るところまで出来上がりました。

あとはAT300を風呂にどうやって持ち込むかですね。

防水タブレット買った方が手っ取り早い気がする...(;´д`)

とりあえずジップロックもどきに入れて、お風呂に持ち込んでみました。

環境は以下の通り。

サーバ:AMD PhenomII X6 1090T (3.2GHz)、メモリ8G、

無線LAN:11n

クライアント:東芝AT300

普通に再生出来ますね。

画質も十分、ブロックノイズもほとんど出ないです。

ただ、濡れた手だとタッチパネルの反応がイマイチですね。

しかも、本体が冷たいまま持ち込んだためか、中が湿っていて本体に水滴が...

やっぱ防水タブレット買うかなぁ~( ̄~ ̄;)

Androidタブレット お風呂で動画再生 準備

MNPでドコモに乗り換えたので、iPhone4 が余っています。

コレを使ってお風呂で動画を見ようと思い、ジップロックに入れて試してみました。

しかし、Galaxy Note II を普段使っていると iPhone4 は画面が小さすぎる(>_<)

もっと大きい画面でないと見てられんなぁ~

あとはリビングに置いてあるAndroidタブレット東芝 AT300 しかないのですが、

これは防水ではないし、ジップロックの大サイズでも入りません。

まぁ、お風呂への持ち込み方法は後で考えるとして、問題は動画の再生です。

AT300は古いタブレットなので、動画再生能力は低めなんですよね。

まずは動画を再生できるようにしよう。

・タブレット本体に動画をコピー

この方法だと一番動画を再生しやすいのですが、いちいちコピーするのが

めんどくさいので却下(´_ゝ`)

・DLNAで再生

標準で入っている東芝MediaPlayerはDLNAクライアントになるようで、

DLNAサーバー上の動画を再生出来ます。

サーバーはUMSやPMSで試してみました。

ファイルサイズにもよると思いますが、mp4、wmvファイルしかスムーズに再生出来ませんでした。

aviファイルはカクカク、地デジtsは再生出来ず。

トランスコードもうまくいかないですね。

ということで、全ての動画をmp4にしておくならいいのですが、

それはめんどくさい。(´_ゝ`)

この方法もいまいちですな。

・Apacheで配信

Apacheで配信できるようにしてみて、わかったのですが、

そもそもAT300に地デジtsを再生する能力がないようです。

カクカクでした。

ので、これもダメ(´_ゝ`)

となると、残った方法は RaspberryPi の記事でも紹介したように

リアルタイムでAT300で再生可能、かつ、ストリーミング可能なファイルにしてやる

必要があるみたい。

次の記事へ続く...

コレを使ってお風呂で動画を見ようと思い、ジップロックに入れて試してみました。

しかし、Galaxy Note II を普段使っていると iPhone4 は画面が小さすぎる(>_<)

もっと大きい画面でないと見てられんなぁ~

あとはリビングに置いてあるAndroidタブレット東芝 AT300 しかないのですが、

これは防水ではないし、ジップロックの大サイズでも入りません。

まぁ、お風呂への持ち込み方法は後で考えるとして、問題は動画の再生です。

AT300は古いタブレットなので、動画再生能力は低めなんですよね。

まずは動画を再生できるようにしよう。

・タブレット本体に動画をコピー

この方法だと一番動画を再生しやすいのですが、いちいちコピーするのが

めんどくさいので却下(´_ゝ`)

・DLNAで再生

標準で入っている東芝MediaPlayerはDLNAクライアントになるようで、

DLNAサーバー上の動画を再生出来ます。

サーバーはUMSやPMSで試してみました。

ファイルサイズにもよると思いますが、mp4、wmvファイルしかスムーズに再生出来ませんでした。

aviファイルはカクカク、地デジtsは再生出来ず。

トランスコードもうまくいかないですね。

ということで、全ての動画をmp4にしておくならいいのですが、

それはめんどくさい。(´_ゝ`)

この方法もいまいちですな。

・Apacheで配信

Apacheで配信できるようにしてみて、わかったのですが、

そもそもAT300に地デジtsを再生する能力がないようです。

カクカクでした。

ので、これもダメ(´_ゝ`)

となると、残った方法は RaspberryPi の記事でも紹介したように

リアルタイムでAT300で再生可能、かつ、ストリーミング可能なファイルにしてやる

必要があるみたい。

次の記事へ続く...

無線LAN 11n 親機 WZR-450HP

先日まで無線LAN親機は 11g まで対応の WZR-G144NH を使っていました。

特に不満はなかったんだけど、

手元に 11n なデバイスが増えてきたので、無線LAN親機を買い換えることにしました。

手元の無線LANデバイスは以下の通り。

11nなデバイス

・Galaxy Note II

・iPhone4

・Androidタブレット 東芝 AT300

・無線LANコンバーター MZK-MF300N 2個

11gなデバイス

・古いMacBook

・PS3

安いの何かないかな~と探していると、リユース品の中古 WZR-450HP

が売ってたのでコレを購入してみました。

新品より2000円ほど安く買えたかな。

早速開封です。

それでは、まず MacBook を使って、どのくらい速くなったのか簡単に調べてみましょう。

無線11nの計測には 無線LANコンバーター MZK-MF300N を接続しました。

約45MBのファイルを別のローカルLAN上マシンからダウンロードして計測。

理論値だと56Mbpsから300Mbpsで6倍弱なのですが、

実際は3倍強しか速くなっていないっすね(>_<)

でもまぁ、高速化されたことは確かなようです。

にしても、有線1Gbpsは速いっすな...(ノ゜o゜)ノ

少し速くなったのでいけるかな...

DLNAでBDレベルの動画を再生出来るか試してみましょう。

クライアントはPS3、サーバはPS3 Media Server を使用しました。

PS3の無線は11gなので有線の方に無線LANコンバーター MZK-MF300N を接続しました。

地デジのtsファイルは11gのころから問題ありませんでしたが、

BDレベルの物はカクカクでした。

無線LANコンバーター経由で試してみると...マシにはなったけど、

1分くらいするとカクカクし始めますね。

が、しかし!

今回購入した WZR-450HP にはMovieエンジン機能があります。

コレをONにして再度動画再生を試すと...

コマ落ちせずに再生出来るではないですか!(ノ゜o゜)ノ

ただ、別のデバイスが無線を使うとコマ落ちしちゃいますけどね( ̄~ ̄;)

Movieエンジン機能ONでどのくらい速くなっているのか計測してみると...

少し速くなっているようですね。

特に不満はなかったんだけど、

手元に 11n なデバイスが増えてきたので、無線LAN親機を買い換えることにしました。

手元の無線LANデバイスは以下の通り。

11nなデバイス

・Galaxy Note II

・iPhone4

・Androidタブレット 東芝 AT300

・無線LANコンバーター MZK-MF300N 2個

11gなデバイス

・古いMacBook

・PS3

安いの何かないかな~と探していると、リユース品の中古 WZR-450HP

が売ってたのでコレを購入してみました。

新品より2000円ほど安く買えたかな。

早速開封です。

| 箱は白箱で、リユース品って感じですな。( ̄~ ̄;) |

| 開けるとこんな感じ。 |

| 説明書が付いてませんが、新品でもそうなのだろうか? まぁ、今はネットで見られるからいいけど。(´_ゝ`) |

| 付属品~ 中古品なので、やはり使用感はそれなりにあります。 |

| アンテナの存在感が結構あるな~ |

それでは、まず MacBook を使って、どのくらい速くなったのか簡単に調べてみましょう。

無線11nの計測には 無線LANコンバーター MZK-MF300N を接続しました。

約45MBのファイルを別のローカルLAN上マシンからダウンロードして計測。

| 無線11g | 283 KB/s | 2分47秒 |

| 無線11n | 1016 KB/s | 49秒 |

| 有線1G | 10.3 MB/s | 5秒 |

理論値だと56Mbpsから300Mbpsで6倍弱なのですが、

実際は3倍強しか速くなっていないっすね(>_<)

でもまぁ、高速化されたことは確かなようです。

にしても、有線1Gbpsは速いっすな...(ノ゜o゜)ノ

少し速くなったのでいけるかな...

DLNAでBDレベルの動画を再生出来るか試してみましょう。

クライアントはPS3、サーバはPS3 Media Server を使用しました。

PS3の無線は11gなので有線の方に無線LANコンバーター MZK-MF300N を接続しました。

地デジのtsファイルは11gのころから問題ありませんでしたが、

BDレベルの物はカクカクでした。

無線LANコンバーター経由で試してみると...マシにはなったけど、

1分くらいするとカクカクし始めますね。

が、しかし!

今回購入した WZR-450HP にはMovieエンジン機能があります。

コレをONにして再度動画再生を試すと...

コマ落ちせずに再生出来るではないですか!(ノ゜o゜)ノ

ただ、別のデバイスが無線を使うとコマ落ちしちゃいますけどね( ̄~ ̄;)

Movieエンジン機能ONでどのくらい速くなっているのか計測してみると...

| 無線11g | 283 KB/s | 2分47秒 |

| 無線11n | 1016 KB/s | 49秒 |

| 無線11n MovieエンジンON | 1.25 MB/s | 36秒 |

| 有線1G | 10.3MB/s | 5秒 |

少し速くなっているようですね。

無線LANコンバーター

部屋のLANコネクタから離れたところにTVを設置することがあると思います。

こんな時、有線LANを無線に変換できたらな~っと思いませんか?

それを可能にする製品があります!

無線LANコンバーター(´∀`)

PLANEX の MZK-MF300N です。

どんなこと出来るかというと、以下のような感じ。

中身はこんな感じ、手のひらサイズでコンパクトです。

まずは試しにBDプレイヤーに繋いでみました。

普通に繋がりますね(´―`)

まぁ、これは当たりまえ。

無線化するために全てのAV機器それぞれに1台ずつ用意していては

お金がいくらあっても足りません。

そこで、ハブに繋ぐとどうなるのか試してみました。

PS3、BDプレイヤー BDP-440 、MZK-MF300N をハブに繋いでみました。

PS3、BDP-440 でネットワークを使ってみると...

左がBDP-440、右がPS3。

ほぅ、繋がりますな。

有線LANを持っている機器が固まっている時は MZK-MF300N とハブを用意すれば全て無線化できちゃいそうです。

で、今回なぜ MZK-MF300N を購入したかというと...

比較的安かったからです。

私が注文した時は1,280円でした。

他の製品の値段は知りませんが、APとしても安いんではないですかね~

ハブの機能がないから安いんでしょうかね。

APモードで使用する場合は1つ欠点があります。MACフィルターなどセキュリティ機能が使えません。

ルーターモードだと使えるんですが...そこは注意ですね。

こんな時、有線LANを無線に変換できたらな~っと思いませんか?

それを可能にする製品があります!

無線LANコンバーター(´∀`)

PLANEX の MZK-MF300N です。

どんなこと出来るかというと、以下のような感じ。

中身はこんな感じ、手のひらサイズでコンパクトです。

まずは試しにBDプレイヤーに繋いでみました。

普通に繋がりますね(´―`)

まぁ、これは当たりまえ。

無線化するために全てのAV機器それぞれに1台ずつ用意していては

お金がいくらあっても足りません。

そこで、ハブに繋ぐとどうなるのか試してみました。

PS3、BDプレイヤー BDP-440 、MZK-MF300N をハブに繋いでみました。

PS3、BDP-440 でネットワークを使ってみると...

左がBDP-440、右がPS3。

ほぅ、繋がりますな。

有線LANを持っている機器が固まっている時は MZK-MF300N とハブを用意すれば全て無線化できちゃいそうです。

で、今回なぜ MZK-MF300N を購入したかというと...

比較的安かったからです。

私が注文した時は1,280円でした。

他の製品の値段は知りませんが、APとしても安いんではないですかね~

ハブの機能がないから安いんでしょうかね。

APモードで使用する場合は1つ欠点があります。MACフィルターなどセキュリティ機能が使えません。

ルーターモードだと使えるんですが...そこは注意ですね。

ブラウザ間でpreタグのフォントサイズ統一

PC関係の記事を書くときはテキストの出力をそのまま貼り付けるために

preタグを多用しています。

しかし、IEだけpreタグ内のフォントサイズが小さくなっちゃうんですね~(;´д`)

ので、

http://kudox.jp/html-css/font-size-css

を参考に So-netブログ のHTMLを編集しました。

「デザイン > テンプレート管理 > HTMLの追加」とたどっていって、

下記の緑色の部分を追加します。

これでIEでもその他ブラウザでもpreタグ内でフォントサイズを統一できました。ヽ(´▽`)ノ

preタグを多用しています。

しかし、IEだけpreタグ内のフォントサイズが小さくなっちゃうんですね~(;´д`)

ので、

http://kudox.jp/html-css/font-size-css

を参考に So-netブログ のHTMLを編集しました。

「デザイン > テンプレート管理 > HTMLの追加」とたどっていって、

下記の緑色の部分を追加します。

<head>

??..

<style type="text/css">

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, pre, li, dt, dd, th, td, p {

font-size:13px;

}

</style>

<!--[if IE]>

<style type="text/css">

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, pre, li, dt, dd, th, td, p {

font-size:small;

}

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>

これでIEでもその他ブラウザでもpreタグ内でフォントサイズを統一できました。ヽ(´▽`)ノ

登録:

投稿 (Atom)