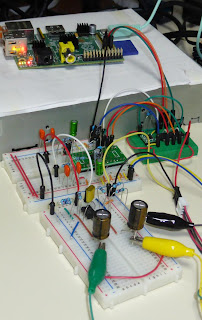

使用した液晶モジュールや接続、設定は以前の記事どおりです。

そのM028C9325TPにはタッチパネルも付いているので、これを使ってみます。

あとRPiはB+でないとGPIOの数が足らないです...(´~`)

ハード的な接続は

を参考に繋いでます。

Linuxカーネルのビルドや準備は

を参考に手元のカーネルソースに追加・設定しビルドしました。

/boot/config.txt を以下のように修正して画面サイズを小さくしています。

framebuffer_width=640

framebuffer_height=480

hdmi_group=2

hdmi_mode=4

タッチパネルの調整も必要なので入力イベントをコンソール上で見れるツールもインストールしておきます。

sudo apt-get -y install xinput evtest

カーネルビルドで参考にしたHPにも書いていますがヘルパーモジュールも必要なので

cd

git clone https://github.com/notro/fbtft_tools.git

cd ~/fbtft_tools/ads7846_device; make && sudo make install

でインストールしています。

ここで一旦タッチパネルを使えるようにして調整~

sudo modprobe ads7846_device gpio_pendown=4しかし、調整しようと思ったらXY座標が入れ替わってるっぽいので

evtest

sudo modprobe -r ads7846_deviceでモジュールを削除して、 swap_xyの引数を追加して組み込みしなおします。

sudo modprobe -r ads7846

sudo modprobe ads7846_device gpio_pendown=4 swap_xy

でも、まだおかしい...Y方向のみ逆になってる...

しかも、入れ替える設定がないっぽい?

仕方ないので、モジュールのソースコードを修正しました。

カーネルソースの linux/drivers/input/touchscreen/ads7846.c の 861 行目辺り

if (Rt) {

struct input_dev *input = ts->input;

if (ts->swap_xy)

swap(x, y);

y = (y-4095)*-1;

if (!ts->pendown) {

input_report_key(input, BTN_TOUCH, 1);

ts->pendown = true;

dev_vdbg(&ts->spi->dev, "DOWN\n");

}

input_report_abs(input, ABS_X, x);

input_report_abs(input, ABS_Y, y);

input_report_abs(input, ABS_PRESSURE, ts->pressure_max - Rt);

input_sync(input);

dev_vdbg(&ts->spi->dev, "%4d/%4d/%4d\n", x, y, Rt);

}

オレンジ色の1行を追加してY座標を反転させています。

これをコンパイル、組み込みしなおし

最小値、最大値を引数にして組み込みなおします。

私の環境だと以下のようになりました。

これをコンパイル、組み込みしなおし

evtestを起動している状態で4隅をタップしてXY座標の最小値、最大値をメモします。

最小値、最大値を引数にして組み込みなおします。

私の環境だと以下のようになりました。

sudo modprobe ads7846_device gpio_pendown=4 swap_xy x_min=523 x_max=3822 y_min=451 y_max=3711

これで調整完了。

今回、動作確認アプリにはJavaFX8を使用しました。

JavaFXだとXWindowなしでUIアプリが作れます。

JavaFXだとXWindowなしでUIアプリが作れます。

からARM用JDKをダウンロードして

sudo tar zxvf jdk-8u6-linux-arm-vfp-hflt.gz -C /opt

でインストール。

アプリを640x480の画面サイズで作成し、

/opt/jdk1.8.0_06/bin/java -cp test.jar fx.JavaFXMain

などで実行できます。

JavaFXアプリはRPiに依存することなく、ごく一般的な作り方をすればOKです。

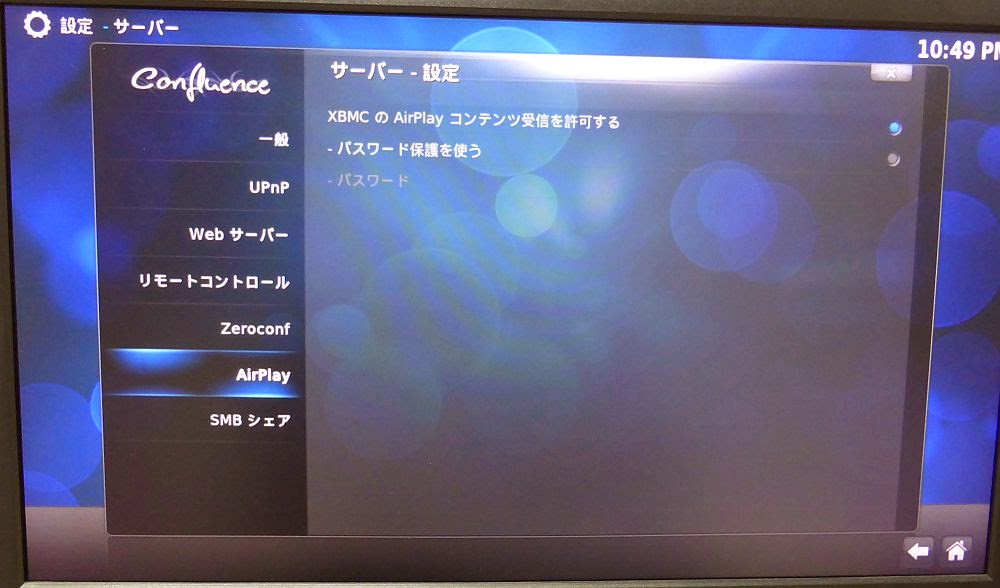

動作確認のため、以下のようにし液晶表示できるようにします。

で、実際に動かしてみた動画は以下になります。

動作確認のため、以下のようにし液晶表示できるようにします。

sudo modprobe fbtft_device name=itdb28 fps=15 rotate=90 gpios=reset:13,dc:5,wr:12,cs:6,db00:14,db01:15,db02:17,db03:27,db04:22,db05:23,db06:24,db07:25

fbcp &

(3行に見えるかもしれませんが、2行です。)

で、実際に動かしてみた動画は以下になります。

JavaFXアプリの起動はさすがに遅いですね (;´д`)

タッチパネルの反応もいまいちな感じです。